Solange die meisten Menschen in Deutschland denken können, hatten sie nie das Gefühl, es sei zu trocken in ihrem Land. Im Gegenteil: Die Dauerklage über das schlechte Wetter, über Regengrau und Niesel gehörte zum guten Smalltalk-Ton, und Rudi Carrells »Wann wird’s mal wieder richtig Sommer … mit Sonnenschein von Juni bis Septehemba« passte irgendwie immer. Noch 2003, als der Sommer kein Ende nahm, sah man es als Ausnahme, nicht als neue Regel. Das hat sich längst geändert. Heute würde einem Rudi Carrell ein solches Lied im Hals stecken bleiben.

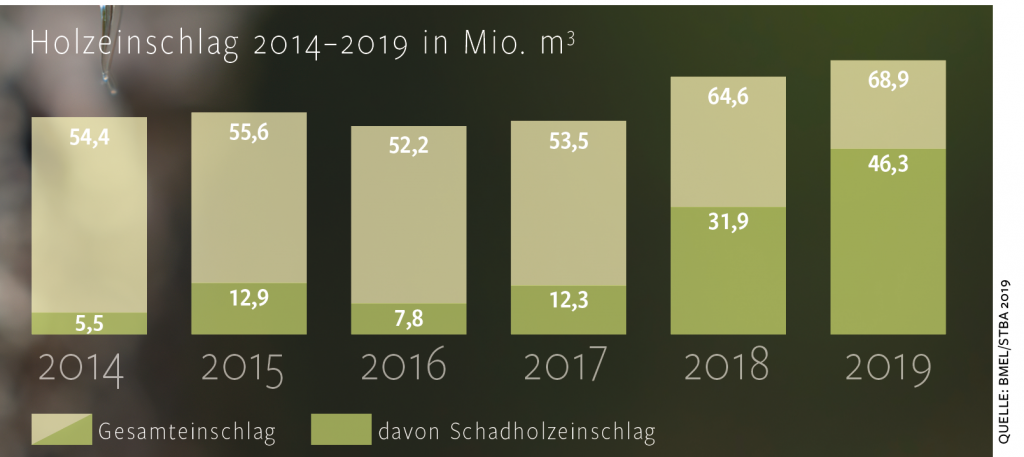

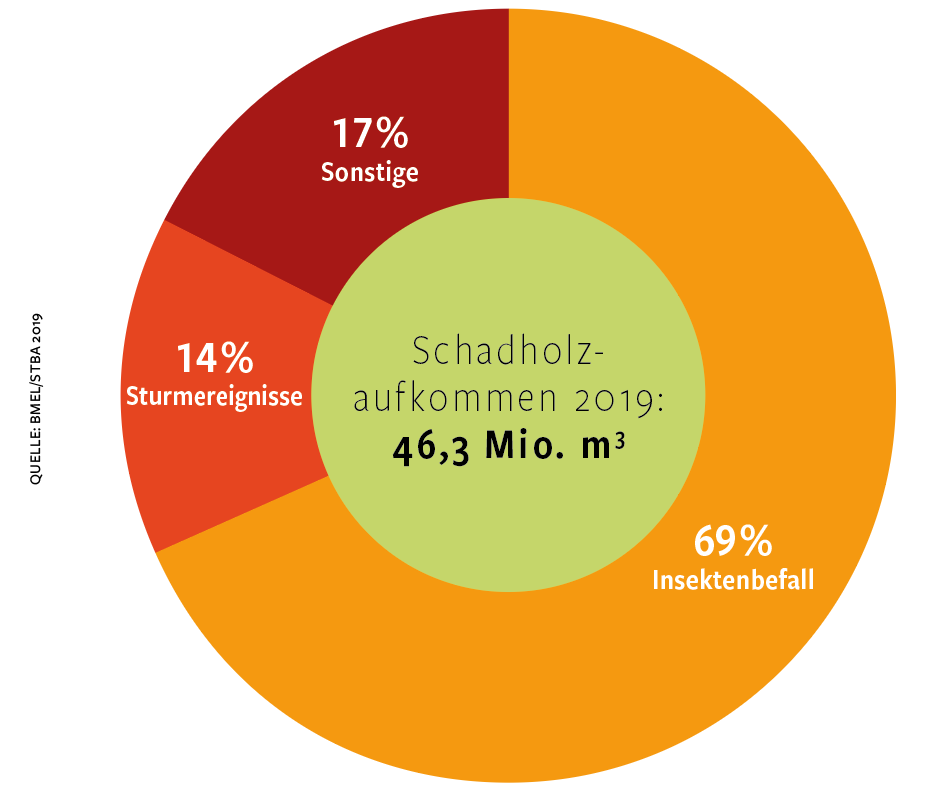

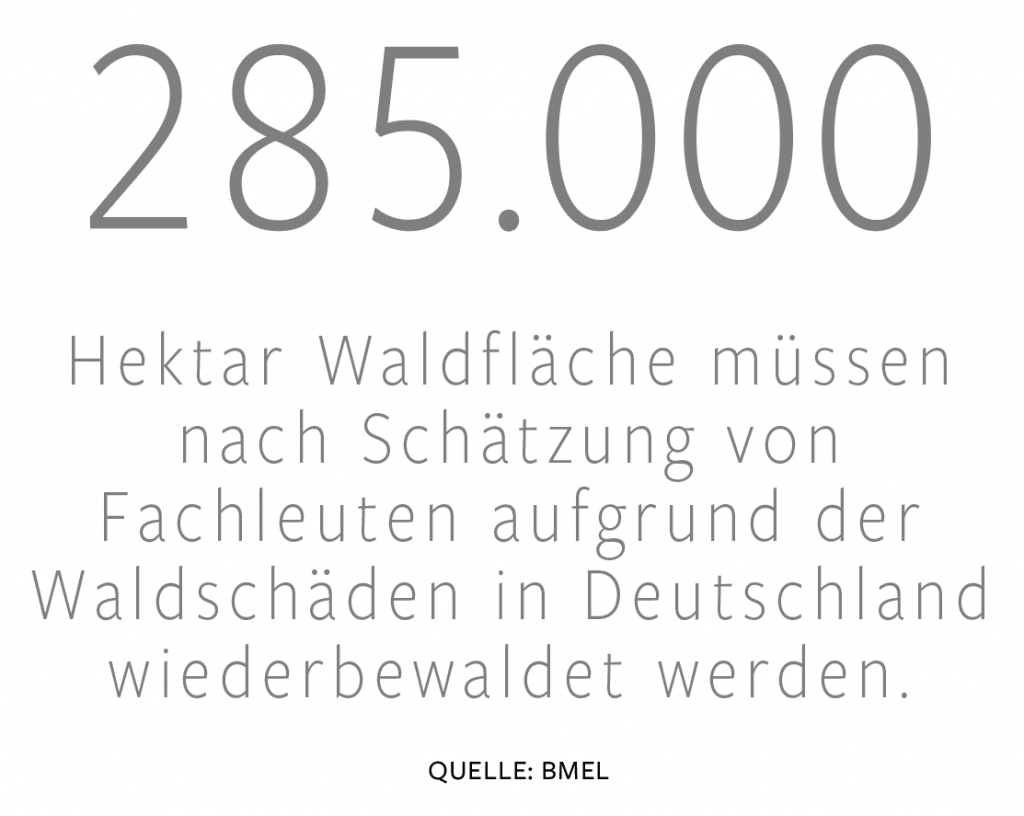

Es gibt kaum eine Region in Deutschland, die in den vergangenen Jahren nicht unter der Trockenheit gelitten hätte. Die Zahlen sind erschreckend: 178 Millionen Kubikmeter Wald gelten in Deutschland wegen Trockenheit, Stürmen, Schneebruch, Brand und Käferbefall derzeit als Schadholz, eine Fläche von 285 000 Hektar – so groß wie das Saarland – müsste wiederbewaldet werden, im Harz tobt der Borkenkäfer, Mitte Februar 2020 knickte Sturmtief Sabine bundesweit trockengeschädigte Bäume wie Streichhölzer und verursachte Milliardenschäden. Die Frühjahrsmonate waren zuletzt extrem regenarm, mitten im Sommer werfen Bäume das Laub ab, in Berlin und anderen großen Städten verdursten die Straßenbäume, die Allee der Bäume des Jahres ging 2019 zugrunde, die Winterdürre, ein vor Kurzem noch unbekannter Begriff, sorgt für Trockenstress – die Liste lässt sich beliebig fortsetzen und hat zugleich nationale und private Dimensionen. Niemand, der sich mit Wald beschäftigt, kommt noch an diesem Thema vorbei.

Herr Bolte, manche Wälder darf man nicht mehr betreten, weil vor umstürzenden Bäumen wegen langer Trockenheit gewarnt wird. Müssen wir uns daran gewöhnen?

Zumindest wird es häufiger vorkommen, wir haben speziell bei alten Buchen das Problem, dass die Kronen instabil werden und herunterstürzen, wenn die Bäume durch Trockenheit absterben. Das ist schwierig bei der Aufarbeitung, und es birgt Gefahren für Spaziergänger. Diese Schwierigkeiten werden nicht überall exponentiell zunehmen – aber es kann in Zukunft häufiger passieren.

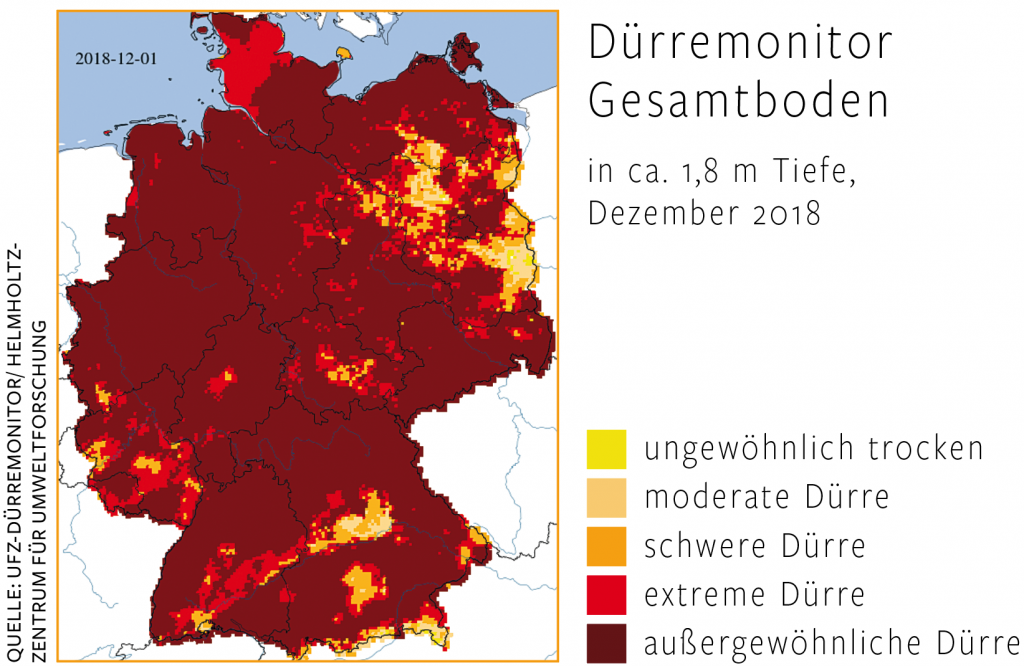

Seit bald drei Jahren herrscht in Deutschland bis in tiefere Bodenschichten Dürre. Was bedeutet das für die Bäume und andere Waldbewohner?

Tatsächlich ist da eine einzigartige Situation entstanden. In Bodentiefen von einem Meter und mehr ist es jetzt noch trockener als in Schichten weiter oben. Der Prozess der Versickerung vollzieht sich ja über Monate. Deswegen leiden nicht nur die flachwurzelnden Bäume, sondern auch Kiefern, Eichen und Buchen. Im Grunde gibt es gerade keine Baumart, die nicht betroffen ist.

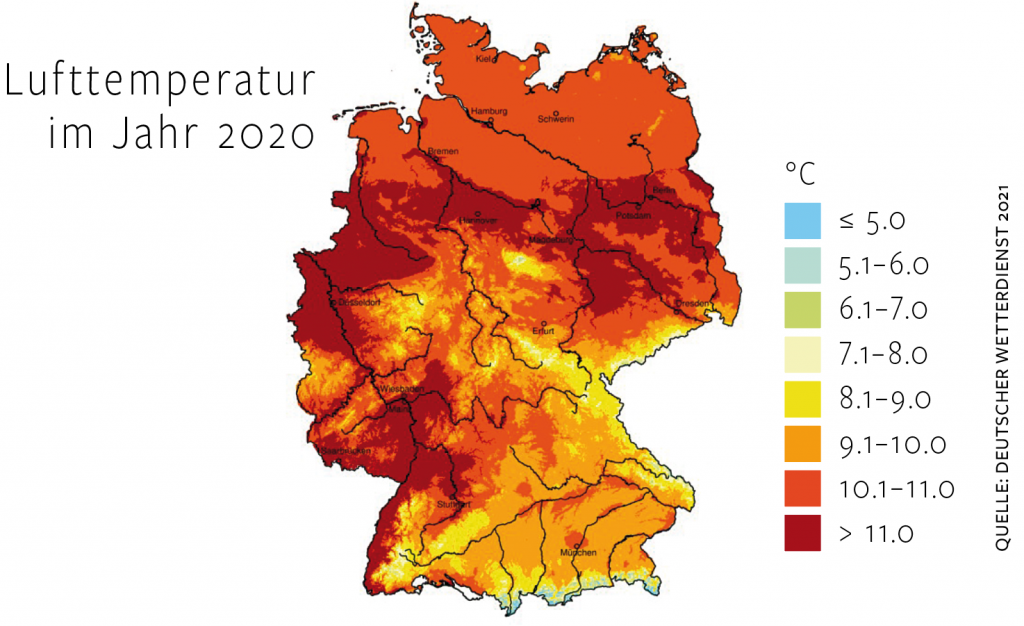

Die derzeitige Trockenheit greift tief – und es gab sie in dieser Form lange Zeit nicht. Selbst vor dem Hintergrund des Klimawandels haben wir die Situation so nicht erwartet, sondern frühestens für die 2040er-Jahre damit gerechnet. Dass alles deutlich schneller gekommen ist, zeigt die Verwundbarkeit der Wälder. Stürme und Schaderreger verstärken die negative Entwicklung.

Durch die fehlende Neubildung des Grundwassers sinkt der Grundwasserspiegel. Kommen die Wurzeln auch der Pfahlwurzler schlicht nicht mehr ans Wasser?

Die Trockenheit in großer Bodentiefe und das Absenken des Grundwasserspiegels spielen eine wichtige eine Rolle dabei, dass auch tiefwurzelnde Bäume wie z.B. die Kiefer unter Trockenstress geraten. Was beim Blick auf die Grundwasserspeicher gern übersehen wird: Grundsätzlich ist die Winterfeuchtigkeit bedeutsamer als die Sommerfeuchtigkeit für die Auffüllung der Grundwasser-Ressourcen. Die Winter 2018/19 und 2019/20 waren niederschlags- und schneearm, da ist nicht viel Sickerwasser ins Grundwasser abgeflossen. Hoffentlich wird diese Tendenz im aktuellen Winter 2020/21 gebrochen.

Vom Leiden der Fichten, vor allem durch die vielen Fruchtbarkeitszyklen des Borkenkäfers, weiß man. Welche Bäume trifft die Dürre danach am stärksten?

Deutschlandweit kommt nach der extrem betroffenen Baumart Fichte erst mal lange nichts, dann die Buche, danach Kiefer und Eiche. Die Eiche war schon vor den Trockenjahren ein Sorgenkind durch eine Fülle von Schaderregern, die der Baumart zusetzten. Daher fällt der Anstieg an Schäden bei Eichen in den Trockenjahren geringer aus als bei Buchen, Fichten und Kiefern. Bei der Frage der Anfälligkeit gegenüber Trockenheit sind auch die Region und der Standort wichtig. Wo Fichten in Mittelgebirgslagen betroffen sind, kommt die Buche noch gut mit der Trockenheit zurecht. Aber in trocken-warmen Lagen und Böden mit geringer Wasserspeicherung, beispielsweise auf Kalkstandorten in Franken, Thüringen und im Weserbergland, gelangt auch die Buche an ihre Grenzen. Als Alternative zur Fichte ist die Buche aber noch lange nicht abgeschrieben.

Sind andere europäische Länder ähnlich extrem betroffen?

Die Dürre trifft tatsächlich überwiegend Deutschland und Tschechien. Hier ist der Anteil der Fichten besonders hoch. Österreich verzeichnet geringere Schäden in erster Linie im tief gelegenen Mühlviertel. Die meisten anderen Fichtenbestände liegen in über 600 Metern Höhe und sind durch wärmebegünstigte Borkenkäferarten weniger bedroht. Auch die Schweiz und Frankreich berichten von geringeren Schäden, in Polen sind vor allem Kiefern von Borkenkäferbefall betroffen. Alle Länder mit geringerem Fichtenanteil haben auch weniger Schadholz. In Deutschland sind 90 bis 95 Prozent der Schadholzmenge der Fichte zuzuordnen.

Deutsche Bundesländer haben eine Wiederbewaldung angekündigt – bis 2024 möchte Bayern allein 30 Millionen Bäume pflanzen. Wie sollen die jungen Bäume angehen, wenn es an Wasser fehlt?

Aktuell ist die Witterungslage sogar so, dass eine Wiederbewaldung gute Startbedingungen böte. Tendenziell wird es aber immer schwieriger, weil wir häufiger Trockenheitslagen haben. Ob Bewässerung eine Möglichkeit eröffnet, die Bedingungen zu verbessern, bleibt fraglich. Letzten Endes wird es wohl keine Lösung geben, die großflächig einsetzbar ist. Einen Vorteil bringt sicher die Herbstpflanzung – doch erst nach fünf Jahren lässt sich überhaupt sagen, ob eine Wiederbewaldung dauerhaft erfolgreich ist.

Alle zehn Jahre findet eine Bundeswaldinventur statt, die das Thünen-Institut federführend begleitet, zuletzt 2012. Sind die Untersuchungsabstände nicht viel zu groß?

Bei der Bundeswaldinventur (BWI) geht es ja nicht primär um die Schaddynamik, sondern um die Baumartenzusammensetzung, den Zuwachs und den Holzvorrat in den deutschen Wäldern. Und diese Merkmale ändern sich nur über längere Zeiträume. Im Fünf-Jahres-Turnus findet außerdem, sozusagen dazwischengeschaltet, die Kohlenstoffinventur statt. Den Bericht der letzten Inventur im Jahr 2017 hat das Thünen-Institut im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Für die Einschätzung des aktuellen Waldzustands führen Bund und Länder jährlich die Waldzustandserhebung (WZE) durch. Die aktuellen Daten zeigen, dass sich der Kronenzustand in den Jahren 2019 und 2020 deutlich verschlechtert hat. Noch nie seit dem Beginn der WZE im Jahre 1983 gab es mehr geschädigte Bäume als in den letzten beiden Jahren. Eine deutliche Folge der Trockenjahre.

Was erwarten Sie für den Bericht der Bundeswaldinventur 2022?

Der Fichtenholzvorrat sollte abnehmen, aber es ist unklar, ob insgesamt der Kohlenstoff- und Biomassevorrat weniger wird. Derzeit hält man sich mit der Ernte von Frischholz sehr zurück, sodass die Schadholz-Ernte das Holzaufkommen bestimmt. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat in der letzten Schätzung für die Jahre 2018 bis 2020 eine wieder zu bewaldende Schadflächen in einer Größenordnung von 285 000 Hektar und knapp 180 Millionen Kubikmeter Schadholzvolumen ermittelt. Das entspricht etwa 60 Millionen Kubikmetern Holzvolumen pro Jahr und lässt damit noch Luft für einiges an Frischholznutzung. Anhand der Ergebnisse der Bundeswaldinventur wird sich dann erweisen, ob der Vorratsaufbau durch Zuwachs die Erntemengen aus Schad- und Frischholz noch überwiegt oder ob wir unterm Strich Vorratsverluste verzeichnen.

Gibt es neue Methoden im Vergleich zur Bundeswaldinventur 2012?

Zur schnelleren und flächendeckenden Erfassung von Waldschäden entwickeln wir derzeit im Verbundprojekt »FNEWs« mit der schweizerischen WSL, dem Joanneum in Graz und Versuchsanstalten mehrerer Bundesländer ein fernerkundungs-basiertes Erfassungssystem. Es nutzt zukünftig Satellitendaten für das Aufspüren von flächigen Waldschäden; diese Möglichkeiten ergänzen unsere terrestrischen Inventuren. Die Ergebnisse sollen als Portallösung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden – mit ihnen lässt sich die Schadsituation auf Karten regional differenziert betrachten.

Sollte aufgrund der großen Zahl an abgestorbenen Bäumen nicht generell auf Baumentnahme, beispielsweise für kurzlebige Produkte wie Papier, Pappe und vor allem Energieholz, verzichtet werden?

Das ist eine Verbindung, die gern gemacht wird, die aber zu kurz greift. Es stellt sich die Frage, wofür man das Schadholz verwendet. Holz, aus dem langlebige Produkte wie Bauwerke oder Möbel entsteht, ist gut eingesetzt im Sinne des Klimaschutzes, weil es das aufgenommene Kohlendioxid lange speichert. Auf der anderen Seite braucht Papier, das schnell verbraucht wird, einen gewissen Holzanteil. Für die Papierproduktion eignet sich dünnes Holz aus Pflegeeingriffen, das für eine andere Nutzung nicht hochwertig genug ist. Alternativ wird dieses Holz im Bestand belassen, wo es verrottet. Ich halte es für richtig, nicht jetzt noch große Mengen an Frischholz zu ernten – aber grundsätzlich sollte man wegen des Schadholzes nicht auf eine Nutzung verzichten. Dass man dabei nicht hochwertige Starkholzsortimente als Energieholz verheizt, versteht sich von selbst. Und ein anderer Aspekt ist gleichfalls wichtig: Wenn man die Holz-Nachfrage nicht aus heimischen Quellen bedient, wird sie aus ausländischen Wäldern mit möglicherweise schlechteren Nachhaltigkeitsbedingungen gedeckt. Dann finden Verlagerungseffekte statt, die sich niemand wünschen kann.

Für den Bau von Häusern wird zunehmend Holz als das verantwortungsbewusste Material der Zukunft empfohlen. Ist das in der aktuellen Wald-Situation sinnvoll?

Ja, das ist sowohl vom Klimaschutz als auch von der Nutzungsseite her vernünftig. Das moderne Bauen mit dem leichten Baustoff Holz bietet große Chancen, schnell und ressourcenschonend zu bauen. Diese sollte man nutzen – auch und besonders in Hinsicht auf eine Wohnraumverdichtung in den Städten, um die aktuelle Wohnungsnot zu lindern. Eine neue Studie des Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) zeigt, dass Gebäude zu einer Kohlendioxid-Senke werden können, wenn man Holz statt Zement und Stahl verwendet.

Lassen sich die wirtschaftlichen Verluste durch die Trockenheit beziffern?

Im Moment können wir das noch nicht. Es ist schwierig, alle Facetten der wirtschaftlichen Auswirkungen aus Waldbewirtschaftung und Holzverwendung einzurechnen, ich bin da auch nicht der Fachmann. Es steht aber fest, dass die technologische Verwendbarkeit von Schadhölzern geringer ist und mit der Lagerung weiter abnimmt. Dadurch und durch das Überangebot sind die Preise für Schadholz sehr niedrig. Es gibt Schätzungen, dass die Verluste für die Waldbesitzer insgesamt in die Milliarden gehen können.

Ihr Institut ist beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft angesiedelt, dessen Entscheidungen nicht immer als besonders umweltverträglich gelten. Erleben Sie in Ihrer Forschung einen Interessenkonflikt?

Absolut nicht – ich ärgere mich darüber, dass unserem Thünen-Institut das Etikett der Ministeriumsnähe so gern angeheftet wird. Unsere Satzung gibt vor, dass wir keine Weisung aus der Politik bekommen, und die Politik hält sich daran. Im Gegenteil: Wir beraten das Ministerium auf Grundlage unserer Forschung und unseres Monitorings, übrigens auch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium, für das wir die Treibhausgasberichterstattung für den Sektor Wald liefern. So haben wir etwa bei der letzten Bodenzustandserhebung deutlich gemacht, dass zu viel Stickstoffeintrag auch aus der Landwirtschaft unsere Wälder und das Grundwasser unter den Wäldern belastet, und wir haben Empfehlungen zur Emissionsreduktion gegeben. Unsere Unabhängigkeit ist sehr wichtig. Wir stellen Daten bereit, beraten und empfehlen – wir machen aber keine Politik. Das ist Sache der Bundesregierung, die entscheidet, ob sie unseren Empfehlungen folgt oder nicht.

Mischwaldstrukturen sollen zu einer Gesundung des Waldbestands beitragen. Auf welche Baumarten sollten wir zukünftig setzen?

Wir brauchen nicht die eine Baumart, sondern eine große Palette. Ich bin ein Gegner einer Suche nach der »Superbaumart« – vielmehr sollten wir unterschiedliche Baumarten mischen, wobei heimische Baumarten, auch Nebenbaumarten wie die Hainbuche, Winterlinde und Esskastanie, und bewährte nicht-heimische Arten wie Douglasie und Roteiche in Frage kommen. Interessant ist auch, was aus dem Süden und Osten auf uns zuwandert, die Ungarische Eiche oder die Orientbuche etwa. Die Vorstellung, was ist heute heimisch und was (zukünftig) nicht, erscheint mir deutlich weniger wichtig als ein gesunder Pragmatismus und eine breite Palette an gut erforschten und erprobten Baumarten.

Wie lange müsste es durchregnen, damit die Böden wieder ausreichend durchfeuchtet wären?

Der tief ausgetrocknete Boden kann sich erst langsam von oben nach unten wieder auffüllen, was Wochen und Monate dauert. Daher wären ein paar Monate Regen – am besten ein halbes Jahr – optimal, um den gesamten Wurzelraum der Bäume wieder vollständig zu füllen.

Wie sehen Ihrer Meinung nach die wichtigsten politischen Aufgaben für die nähere (Wald-)Zukunft aus?

Ein wichtiger Punkt betrifft die Risikobestände. In künftigen Trockenphasen können sie geschädigt werden oder absterben; bis zu 30 Prozent der deutschen Wälder zählen dazu. Für diese Wälder stellt sich die Frage: Wie kann man sie umgestalten und fit machen für den Klimawandel. Gelingt dies nicht, rennen wir nur dem Geschehen hinterher und müssen uns auch in Zukunft immer wieder auf großflächige Waldschäden einrichten. Zudem ist ein ehrlicher Umgang mit der Holzverwendung und die Diskussion über einen fairen Ausgleich zwischen Naturschutz und Nutzung wichtig. Zurzeit werden die Debatten leider oft zu ideologisch, zu allgemein und zu emotional geführt. Es geht um pragmatische Lösungen für alle Ebenen.

Gibt es auch positive Entwicklungen?

Aber sicher! Das ist zum einen die gesamtgesellschaftliche Beschäftigung mit Wald und Umwelt. Die Schäden haben jedem klargemacht, dass Wald nicht automatisch da ist. Auch die urbane Bevölkerung interessiert sich zunehmend – jetzt gilt es, partizipativ zu arbeiten und die große Chance zu nutzen, dass der Wald ein Thema ist.

Und ganz konkret haben wir das sogenannte »Waldsterben« der 1980er-Jahre in weiten Teilen gut in den Griff bekommen. Das zeigt, dass Politik und Gesellschaft zusammen etwas bewirken können. So müssen wir auch die Erderwärmung angehen. Der Klimawandel ist allerdings ein globales Problem – das können wir nicht nur in Deutschland lösen.

Sie wollen mehr lesen und Ausgabe 01/2021 als gedrucktes Exemplar erwerben?

Hier geht es zu unserem Online-Shop.